【】

山東省安丘市興安街道地處安丘市西南角,目前有8所小學,2所中學,轄區內大多數學校離安丘市10公里左右,近些年,在市直優質學校“虹吸”鎮街區學校學生的狀況下,興安街道靠質量取勝,吸引家長將孩子放在家門口上學。自2013年至今十余年,興安街道在校學生人數一直保持在萬名以上。其密碼是六大行動“加持”,以優質均衡破解城市“虹吸”現象。能留住學生就是最好的口碑。

一是建立優化推進機制。探索以街道為基點、統籌指導,街道內中小學校全面提高教育質量的工作機制,因地制宜推進街道內優秀教師流動授課、優秀備課、課件資源共享。城鄉學校實行分類管理:

一類是城區優質學校,其辦學歷史悠久,校干、師資力量較強,有成熟的教學管理經驗,街道教育管理辦公室(以下簡稱教管辦)完全放手,給予這些學校最大辦學自主權,由學校自主確定章程,自主實施管理。這些學校是街道內的培訓基地,經常承擔“送課下鄉”“影子培訓”等輻射帶動任務。

二類是農村薄弱學校,教管辦半扶半放式管理,提出了“一二三四五”工作機制:即圍繞提高教育質量一個中心,堅持立德樹人、核心素養兩個重點,重視課程、教材、教學三項引領,強化以人為本、依法管理、持續學習、角色定位四個意識,抓好安全底線、質量生命線、特色風景線、師德基礎線、管理保障線這五條主線。

興安街道教管辦 “一二三四五”工作機制

二是實施特色校園文化建設。興安各校以文化凝聚校園精神,展示學校文明形象,起到了以文化人的作用。

興安小學打造“潤心教育”特色,開發了智潤、藝潤、德潤三大特色課堂,并讓京劇藝術成為學校的亮麗風景線;城北小學構建“和衷共舉,自能發展”的校園文化,以星級評價總抓手,建設了“習慣+自能”課程體系;東關小學以“修德啟智、善行尚美”為文化引領,實行以人為本的個性化管理;第二實驗小學以“和美”教育為辦學理念,努力構建“和美”課堂,開發了葫蘆絲、剪紙、籃球等特色課程;紅軍小學以“點亮明天”為校訓,以“托起明天的太陽”為辦學理念,傳承紅色基因,培育有夢想的紅心少年,花樣跳繩、紅歌合唱、魅力足球等特色課程帶動了學校的繁榮;城關小學以“誠樸求真,志勵彌堅”為精神引領,利用“誠毅品格榜”規范學生各項行為;和平中學以“和合”教育理念,傳承愛國、孝道、感恩文化,以培養好習慣為基礎,倡導自主學習、小組互助、探究學習,全面提高教育質量。

三是構建城鄉交流行動。建立中小學城鄉學校之間“手拉手”相互學習交流和幫扶機制。以課堂為育人主陣地。狠抓課堂教學效益。

學校層面,按照城鄉結合、優勢互補原則,11處學校建立了4個教育發展共同體,學校信息資源共享。實行集體備課和課題聯合研究,定期組織磨課、學生管理、作業布批等交流活動;定向支教,按照縣管校聘辦法,城區校選拔優秀教師,給農村學校“輸血”;支教教師承擔主要學科教學,每周為農村學校作學術報告或上示范課1次,與支援學校2—3名教師建立“手拉手”關系。

興安街道教育發展共同體

教管辦層面,組織集體大教研活動,助推教師業務成長。多次組織主題課程大比武、送課下鄉、教科研課題研究與交流、教師說課比賽、教師備課展評、“互聯網+教育”優質課比賽等活動,提高課堂教學技藝。

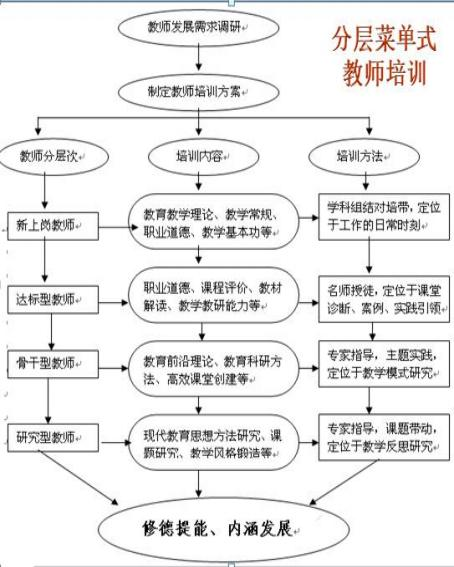

四是增強師資力量。高質量的師資隊伍是實現“靶向育人”的關鍵。教管辦千方百計拓寬培訓渠道,以“修德提能,內涵發展”為核心,建立了“分層菜單式培養”方案。

將教師分為了新上崗教師、達標型教師、骨干型教師和研究型教師,進行分層次培訓。培訓方式主要是學科組結對帶培,定位于工作的日常時刻;而對于研究型教師,培訓方式主要是專家指導,課題帶動等。

興安街道教師“分層菜單式培養”方案

興安街道一直致力于“主題課程建設”實施研究,即圍繞核心素養目標,以學定教,順學而導,引導學生學方法、用方法,實現高效學習,全員育人,全方位育人。在推動“雙減”政策落地的背景下,強化“教學評”和大單元主題授課研究,以精準目標定位、大任務設計,真實情境教學等方式優化課堂,加大語文、英語兩大閱讀和數學計算能力的提升研究,開展多學科多元化的活動,為學生提供更多個性化發展的機會。

五是完善評價機制。評價是指揮棒,教管辦制訂了《興安街道學校(幼兒園)常規管理工作考核辦法》,從辦學行為、學生管理、教師管理、教學研究、安全穩定、黨建工作等多個方面完善了考核評價體系。在激活教育均衡發展方面起著指揮、定向、診斷、激勵的作用。

六是家校牽手合育行動。學校創造性地把家長學校和家委會融合為“家長教師發展合作共同體”,共同體通過召開年會、審議 課表、列席學校教職工代表大會等方式履行其職能。“家長教師合作共同體”分為學校、級部、班級三級,開通了微信公眾號信息平臺,組建了工作群、親子群、班級家長群等,確保每一位家長對學校工作的參與權、發言權、知情權。教師通過和家長交流,傾聽家長的抱怨,尋找學校教育的改進點和發展點。目前,“家長教師合作共同體”已經成為學校課程建設的開發者和實施者。

“教是為了不教”,讓每一個學生學會學習是教育的最終目的。各學校在開學初即安排老師摸清各類學生底子,建立優生優培 和學困生轉化臺賬,針對特殊學生,教師多次開展“特別關愛.伴我成長”全域家訪活動,密切學情會商,優化作業作息管理。

工信部備案號:京ICP備05071141號

互聯網新聞信息服務許可證 10120170024

中國教育報刊社主辦 中國教育新聞網版權所有,未經書面授權禁止下載使用

Copyright@2000-2022 m.junhanjc.com All Rights Reserved.