長期以來,西安培華學院秉承“以賽促教、以賽促學、以賽促訓、賽學訓相結合”的教學模式,堅持“院-校-市-省-國家-國際”六級競賽模式,實施競賽與課程相結合、競賽與教改相結合、競賽與創新相結合,打通“課賽融通、產教融合、科教融匯”協同實踐育人體系,營造良好的育人環境,提高大學生創新意識、創新思維,助力學生全面發展。

創新實踐育人培養模式,賦能實踐能力培養。一是課賽融通。在分析課程結構和學科競賽類型的基礎上,將通識課程與學科理論型競賽結合,學科基礎課程、專業基礎課程與學科應用型競賽結合,專業課與學科創新創業競賽結合,重構課程體系,促進課程教學改革。二是產教融合。在應用型人才培養方面落實專業培養目標支撐行業企業崗位需求,課程體系教學目標支撐專業培養目標,畢業要求支撐專業培養目標,實現教學閉環。課程與職業資格認證相結合,將職業資格認證的知識元素和技能融入課程體系,提升課程教學的針對性和實踐性,突顯應用型教學特色。三是科教融合。分析學科應用型競賽的性質和特點,將學科應用型競賽項目植入人才培養中,實施“3+1”模式,即工科類增加3個課程設計和1個畢業設計,文科類增加3個學年論文和1個畢業論文。在人才培養中結合教師的科研項目和學科競賽項目有計劃地安排課程設計和學年論文,有效提高學生的創新力和創造力,賦能實踐能力培養。

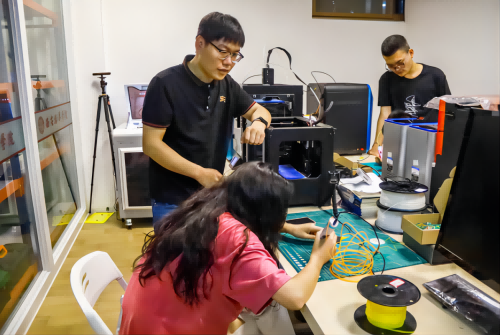

青年教師指導學生參與學科競賽

探索課賽融合新模式,激發學生創新動力。課賽融合是深化教學改革的需要,是培養“兩性一度”(即高階性、創新性和挑戰度)金課的目標,將深度學習和遷移學習與學科競賽項目相融合,豐富高階性知識,培養學生的思維能力、創新能力和挑戰性能力。根據學科競賽類別,在學科理論競賽個人項目方面,將全國大學生英語競賽元素和“外研社杯”全國大學生英語(閱讀、寫作、演講、辯論)大賽元素融入大學英語課程、將“中金所杯”全國大學生金融知識大賽元素融入金融基礎課程、全國大學生數學競賽元素融入高等數學、全國大學生周培源力學競賽元素融入力學課程、ACM-ICPC和CCPC大學生程序設計大賽元素融入程序設計等等;在學科應用競賽團隊項目方面,將全國大學生電子設計競賽元素、全國大學生數學建模競賽等競賽元素融入多門課程;在學科創新創業型競賽方面,將“挑戰杯”全國大學生課外學術科技作品競賽、“挑戰杯”中國大學生創業計劃大賽、中國“互聯網+”創新創業大賽、全國大學生節能減排社會實踐與科技競賽等競賽元素與第二課堂融合,提高學生自主學習的能力。

落實學業導師制牽引,創建課外獎勵學分。一是制度引領,高效推進。學校圍繞學業導師制,制定學業導師制管理辦法,遴選優秀教師擔任每個班級的學業導師,明確學業導師責任,為學生提供答疑解惑、聯絡教師互動、學科競賽指導、組建競賽團隊、學業規劃指導等服務;輔導員負責向學生提供思想教育、課外學習、第二課堂、社團活動、學風教育、心理疏導等服務,學業導師和輔導員協同育人,高效推進學業導師制建設。二是拓寬渠道,高質溝通。學生要完成四年學業,需要學習專業所有課程,包括學科競賽、課程設計、學年論文、學習競賽、畢業設計等實習環節,學業導師需要聯絡課程教師為學生解決學業方面的問題,為學生創造良好的學習環境。三是競賽驅動,高能培養。根據學科競賽個人賽和團隊賽的特點,以競賽驅動,鼓勵學生積極參加各級各類學科競賽和素質大賽,以賽促教、以賽促學、以賽促訓,賽學訓相結合,提高學生學習興趣,提升學生的創新思維和創新能力。四是獎勵學分,高標提升。獎勵學分可以提高學生課外參與各類競賽的積極性和主動性,培養學生自主、探究、創新學習的能力;實施學分互換制度,豐富了學生文化生活和科技實踐活動,促進學生個性化發展。

建立學科競賽新機制,賦能第二課堂活力。學校圍繞學科競賽和第二課堂活動,構建了激勵、保障、協作和宣傳機制,全面推進各類學科競賽的參與度。一是學科競賽的規范化。建立“院-校-市-省-國家-國際”六級競賽模式,學校資金支持、學院組織、專業系全面動員與調動、指導教師全程積極指導,形成了全面、高效的組織保障機制。二是學科競賽程序化。首先,對參賽者進行組隊和培訓,對歷年競賽題目進行討論、分析;其次,整理相關資料和研究工具,提出設計方案并進行模擬演練;再次,對實驗模型進行深入分析和完善;最后,對學科競賽進行總結分析形成科研論文,并進行答辯準備和評審。三是學科競賽持續化。首先,堅持競賽主題與培養學生專業創新能力相結合,注重競賽作品與行業發展新理念、新動向和新技術相結合,強調本專業理論知識與其他學科知識相結合;其次,注重學科競賽的全程性管理,做到競賽信息和制度及時發布與廣泛宣傳、賽前積極動員、賽中嚴密組織、賽后大力表彰;最后,注重總結比賽經驗與不足,為下次競賽開展奠定理論與實踐基礎,同時根據學科競賽表現情況,組建創新創業大賽小組,實現學科競賽的持續化。

近3年來,學校學生參與各類比賽100多項,學生參與校內外競賽6萬余人次,獲得各類獎項3684項,其中國家級2152項,省級1479項,市級53項,增強了學生的創新思維和創造能力,促進了學校高質量發展。

工信部備案號:京ICP備05071141號

互聯網新聞信息服務許可證 10120170024

中國教育報刊社主辦 中國教育新聞網版權所有,未經書面授權禁止下載使用

Copyright@2000-2022 m.junhanjc.com All Rights Reserved.