今年4月,山東科技大學與山東能源集團簽訂一項千萬級重大橫向項目,主要解決煤礦巷道支護的重大技術難題。山東科技大學能源學院教授張廣超是這一課題的主要負責人之一。

濟寧東灘煤礦、菏澤郭屯煤礦、咸陽亭南煤礦……簽約之后,張廣超的身影頻繁出現在煤海深處。其實,對張廣超來說,下井是常態,他常年在井下發現、分析、解決問題。

今年37歲的張廣超,2017年到山東科技大學任教,35歲被破格聘為教授,36歲擔任博士生導師,從青年教師到博士生導師,再到榮獲全國煤炭青年科技獎,張廣超僅用不到7年時間。

目前,張廣超已完成10余項省部級以上科研課題,獲12項省部級科技獎勵,發表40余篇論文,授權20余項國家發明專利。他堅持把理論成果帶到煤礦一線,將自己的論文、專利種在“煤田”里,20多項科研成果已在各地煤礦實現應用。

“泡”在煤礦現場找問題

將實驗室搬到地下幾百米的礦井中,張廣超一有時間就去煤礦現場,在煤礦就一定下井,這是“雷打不動”的習慣。

2020年,張廣超牽頭成立深部動力災害預控科研團隊。4年時間,帶領團隊成員東奔西走,尋找生產問題難題,足跡遍布山西、陜西、山東等地50多個煤礦現場,不斷深入井下實測一手數據資料。

張廣超說,“我們這個專業,必須奮戰在一線,采場就是理論研究的戰場。”就是這種信念,驅動著他和團隊成員多次放棄休假,舍去和親人團聚的機會,“泡”在煤海里,解決制約生產的一個個瓶頸問題。

一年冬天,張廣超帶領團隊成員在郭屯煤礦開展地應力實測工作,連續2周每天晚上11點下井安裝儀器進行監測,凌晨7點上井,天亮后和礦上技術人員一起討論方案。就這樣一直干到臘月二十八,礦上技術人員都對這個團隊的拼搏精神豎起大拇指。

采礦是一項相對艱苦的工作。有些時候,巷道狹窄只有爬過去才能進行現場測試;有些時候,頂板來壓時會有很多風險……在礦井采場這個“天然實驗室”里,張廣超啃下一塊塊“硬骨頭”:圍繞深部強采動巷道圍巖防控難題,建立“基礎理論—工藝方法—技術裝備”技術體系;圍繞巨野礦區厚松散層下深部巷道沖擊問題,提出“封—擴—斷—支—注”多層次聯合控制技術;針對兗州礦區巨厚紅層下強礦震頻發問題,提出“巖控—降能—減震”的強礦震調控原理與方法體系……

科研成果解決生產難題

自從選擇采礦專業,張廣超便在心里埋下一顆種子:把自己學到的知識奉獻給礦山。他將手中的專利、技術從實驗室帶到生產線,書架上的科技成果實現落地生金,目前累計轉化經費已達上千萬元。

和張廣超的一次技術“聯姻”,讓山東澤明能源科技有限公司董事長李鑫對這位年輕的大學教授欽佩不已。前不久,備受無煤柱巷道頂板非對稱破壞技術難題困擾的煤礦企業找到李鑫,希望生產一套解決這一問題的設備,但由于技術受限,一直沒有落地。在了解到張廣超擁有多項創新成果后,李鑫第一時間聯系到張廣超,以430萬元價格轉化了張廣超的研發成果,解決了困擾企業多年的難題。“我們以這項創新技術生產出的錨索產品已經取得國家煤安標志,已經應用到全國20多座煤礦。”李鑫說。

熟悉張廣超的人都說,哪個企業有難題,他就往那跑。每年,他有近一半的時間都在煤礦現場,在多個煤礦連續打了幾個漂亮仗,不僅解決了危難問題,而且收到豐碩經濟成效。

張廣超主持的企業合作科研項目“馬道頭礦特厚綜放與沿空掘巷窄時空間隔及圍巖控制”,創新了煤礦巷道的高效支護等技術。“我們單個工作面可多回收22.68萬噸煤,同時大大降低巷道返修量,每年節省巷道成本2000余萬元。”馬道頭煤礦總工程師王振說。該成果率先在兗州、濟寧、巨野等地的礦區應用,后來又推廣至王家嶺等千萬噸級示范礦井,累計經濟效益42.29 億元,助力多家礦企躋身國家高產高效典型示范企業。

讓學生在工程一線收獲成長

在張廣超的每一個項目中都活躍著研究生和本科生的身影。

陶廣哲是張廣超的首批碩士研究生之一,跟隨其常駐工程現場作科研,發表4篇論文,授權12項專利。陶廣哲坦言,“每一項成績,都與張老師的現場指導密不可分。”

陶廣哲說:“有一次,與張老師一起到郭屯煤礦現場實踐。在與企業負責人交流中,他們獲悉企業生產遇到深部巷道錨固圍巖受卸壓措施影響破壞嚴重的難題。”

“巷道錨固體卸壓破壞問題,我們能不能解決?”從現場回來,張廣超便組織學生及時進行4個多小時的“頭腦風暴”。第二天,他們就帶著解決方案來到了郭屯煤礦,當面提出解決方案并簽訂合作協議。經過一個多月努力,研發出“卸—固”協同防控技術,解決了困擾郭屯煤礦多年的難題。

“張老師對學生成長十分關心,經常能對一項試驗、一個難題,通宵達旦討論。一篇論文,張老師能給改10幾遍,外出乘車時間、工程現場、礦區宿舍……處處留下了張老師指導我們的身影。”采礦工程2019級學生左嘉誠說。

如今,張廣超培養的博士、碩士在讀期間,已有15人次獲省部級科研獎勵,授權國家發明專利近20項。(中國教育報-中國教育新聞網 記者 孫軍 特約通訊員 韓洪爍)

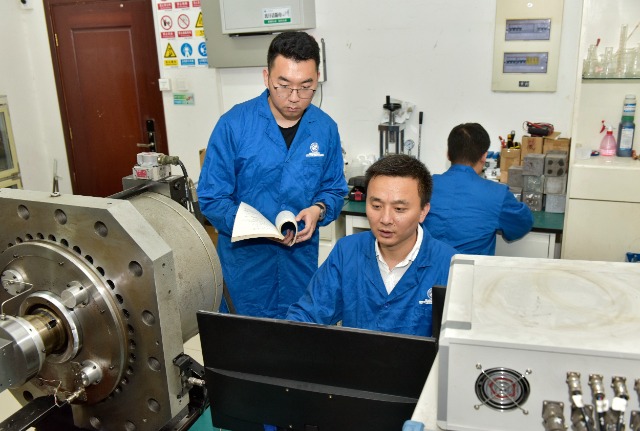

圖為張廣超教授(中)在指導學生進行數據分析 山科宣 攝

工信部備案號:京ICP備05071141號

互聯網新聞信息服務許可證 10120170024

中國教育報刊社主辦 中國教育新聞網版權所有,未經書面授權禁止下載使用

Copyright@2000-2022 m.junhanjc.com All Rights Reserved.