編者按

教育是用生命喚醒生命的藝術,在現實的教育生活中教師如果沒有好的生命狀態,如何去喚醒一間教室的一群孩子?教師如何追求有意義的人生?教師的生命喚醒能力如何建立?長期奮斗在一線的教育探索者們,有人找到了答案,有人還在困惑中。本期專刊邀請在此領域研究與實踐成果頗豐的優秀教師作者來與大家分享他們的答案。

教育是用生命影響生命的事業,那么,作為“人類靈魂工程師”,我們教師又該如何建立自己的生命影響力呢?我想,需要教師走一條自我實現的道路。

課比天大

把教室作為安身立命的天地

一個下著細雨的午后,一位農民父親打著土布的雨傘來找他的孩子。我正在上一堂尋常的語文課,當時課開始了僅僅五分鐘。我看到他,說:“有什么急事,你把孩子叫走吧!”那位父親連連搖頭:“這怎么可以?這可是語文課!讓他聽完這堂課我再帶他走。”于是,這堂課有了一位特殊的聽眾——一位打著土布雨傘站在教室外面滴雨檐下的父親。這堂課我上得特別投入,就像一位高超的琴師,在五十多名學生的心弦上撥弄了一曲……

從此,我踏進課堂的第一個念頭就是:這堂課是我、是學生乃至學生家長生命中不可或缺的一部分。當我和我的學生回首往事的時候,不應當為這堂課的平庸蒼白而慚愧,也不應當為這堂課的碌碌無為而悔恨。從此,我走下講壇的第一個問題就是:今天這堂課,學生收獲了什么,我收獲了什么;課的哪一個環節處理得特別棒,哪一個環節還有待提高?從此,我塵封起我的作家夢,把人生航向修正為:做一名特立而不獨行的語文教師,記住學生,并讓學生記住。

這一天,我把它看作我教育生涯的真正開始。

我的導師朱永新教授曾經說過:“每位教師都是自己教室的‘國王’。關起教室的門,你就有了施展才華的空間,總是能夠做一些事情的。”的確是這樣,大凡優秀教師,無不會把課堂視為生命活動的一個重要場所,全身心地投入——投入理想、投入信念、投入人格、投入情感、投入個性、投入熱情……投入整個生命。

全身心投入課堂會有“真我”——不是出眾的外表、不是照人的豐采、不是新潮的發型、不是時髦的服飾,而是如名字一般獨立的個性;全身心投入課堂會成“非我”——它不同于日常狀態,處在比平時更充實、更準確、更自信的“高狀態”中,不是一般的自然人,而是教育文化的載體;全身心投入課堂會達到“無我”——作為一個向導,言語、神情、舉止,全是為了傳達教學目標中的知、情、意,一旦傳達到位,就會遁身而去,讓學生自己去體會、自己去發掘、自己去創造。

全身心投入的課堂往往教學目標明確,學生主體突出,學科素養體現,課堂效能明顯,師生都有收獲。教師有精妙的點撥,學生有精彩的表現。學生從和文本對話到和師生對話再到和自己對話,豐富完善了自己。

生亦為朋

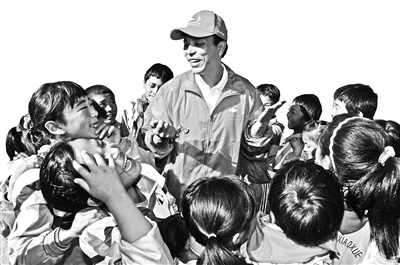

為學生付出了無功利的愛心

教師是一種特殊的職業,嚴格來說,不是任何人都可以從事教師職業的,這份職業對教師的觀念、知識、行為等都有明確的要求。唯有達到這些要求,才能保證教育教學活動的科學性和有效性。但除了專業,敬業和道德也是一個優秀的當代教師必備的素養。我們可以從蘇霍姆林斯基身上學習到,教師敬業和道德的核心是有愛。愛心,能夠使一個人變得無比智慧,能夠使專業水準得到更大程度、更有價值的發揮。愛心當然不是教育的全部(有的教師以為只要愛孩子便可取得教育的成功,這是他們對愛心的誤解),但愛心是教育最基本的前提條件。

有一年我做初中班主任,班上有一名學生功課不好,見到考試就害怕,常常借故“逃考”,尤其是數學考試,哪怕是小測驗,也要提前兩天“裝病”。數學成績可想而知。

有一次又要考數學,我提前三天從數學老師那兒“偷”來一份試卷。在我宿舍并不明亮的燈光下,我手把手地教這名學生答題,從頭至尾,無一遺漏。考試的時候,這名學生把我教的內容忘掉幾乎一半,但是還好,考了71分。這對他來說簡直是破天荒的事!數學老師當著全班同學的面大加表揚,私下里卻向我表示懷疑。我笑笑,告訴數學老師:“相信他吧,他正在努力……”

接下來的一次考試,我又“偷”到了試卷。但是這一次我告訴他:“這張試卷你自己去琢磨,我實在沒時間教你。”于是他借了別的同學的聽課筆記,翻了自己的教科書、練習冊,甚至繞著彎子向班里學習比較好的同學問問題。分數下來,他得了80分,用數學老師的話來說,“簡直是奇跡”!

再接下來,他突然不要我“偷”來的試卷了。他說,他已經認真聽課,作業一次也沒落下過。他注意到了數學老師和同學懷疑的目光,他要在這懷疑的目光下挺胸抬頭。我由衷地贊揚了他。初中數學對于我這個語文老師來說,算不上難題,因為高考的時候,我數學滿分。我用周日整整一天的時間,和他一起復習考試的那個章節。復習完,然后我把“偷”來的試卷交給他,讓他親手扔進紙簍……這一次考試,盡管他只得了63分,但他的臉上出現了長久以來從未有過的燦爛笑容。數學老師沒有表揚他,而我卻把他叫到宿舍,舉滿杯的可樂為他祝賀:這是他進初中兩年唯一一次真正意義上的數學考試及格!從此以后,他再沒有逃過任何一次考試。第二年中考,他順利地考上了普高。

我把我為學生“偷”試卷的事情講給我所尊敬的人民教育家于漪聽,她很激動地說:“愛心,能使一個教師變得聰明起來!”于漪老師還曾經這樣說:“教育的事業是愛的事業。師愛超越親子之愛、友人之愛。因為它包含了崇高的使命感和責任感。”

“你有困難嗎?我來幫助你!”當每一位教師,尤其是班主任,都用這樣的心態來面對班上的每一名學生,走進學生心靈,我們的教育就會變得更加溫暖,更加美好。與此同時,我們的生命價值和意義,也會在這個時候得到充分的體現。

銳意進取

讓自我實現不斷向上超越

教師要“活出生命的意義”,還需要實踐自己的創意,享受自己的成功,追求自我的實現。

實踐自己的創意。和“一分耕耘一分收獲”的傳統理念不同,要相信有“創意”的耕作,才能有更大和更有意義的收獲,甚至于“創意”本身就是智慧耕作的結果。要發掘和培養敏銳的洞察力、豐富的想象力和大膽的探索精神,以及勇于打破傳統教育模式、具有開拓進取意識和創新求異能力的品質。要在傳統教學模式的揚棄、校本課程的開發、綜合實踐活動的開設等方面顯示出積極的姿態、充分的創造和足夠的實力。

享受自己的成功。或許是平常一堂課的出彩,或許是網上一個帖子的共鳴,或許是一回思維碰撞和思想交鋒時自我的提升,或許是一次教育沙龍或學術研討時內在的彰顯……教師定義的“成功”,是“智慧資本”和“文化資本”的成功,是對教育充分的、活躍的、忘我的、集中精力的、全神貫注的體驗。要相信:教育不是犧牲,而是享受;教育不是重復,而是創造;教育不是謀生的手段,而是生活的本身。

追求自我實現。自我實現型人格意味著充分忘我、集中全力、全神貫注地投入教育,意味著不很在乎領導的表揚、同事的評價,而很在乎個人的體驗、目標的實現。具有這種人格的教師對教育環境是一種“積極的適應”。這種“積極的適應”表現出來的進取心,是在“適應”條件下產生的,它有別于欲望膨脹、畸形發展的自尊型人格的“進取”。“進取”和“適應”是相輔相成的。

2003年,班上一名心理脆弱的學生在他的日記本上寫下了遺書性質的文字,被其同學及時發現并報告,作為語文老師和班主任的我在課前30分鐘決定臨時取消《陳奐生上城》一文的授課,改上《善待生命》。這堂課,我引用一個因罹患軟組織惡性腫瘤被截去了一條腿的九歲男孩周大觀的童詩《我還有一只腳》貫穿課堂。課堂所呈現的生命的韌性和彈性,所探討的生命的意義和價值成功地挽救了這名學生的生命。

課后我認真地思考這樣一個問題:近幾年,媒體關于中小學生自殺或者行兇的報道越來越多,是什么原因要讓孩子放棄自己如花的生命或者剝奪他人本不應被剝奪的生命呢?我的結論是:我們的學生越來越多地處在生命焦慮的狀態中,而我作為教師,原來一直都只是在“教書”,而并不是真正在“育人”!原來我一直只做了名“教學生語文的老師”,而不是“用語文來教學生”的老師!

于是,我在語文教育教學的領域之外,開始“跳出學科看教育”,開始“不務正業”地研究并實踐起“生命教育”。在生命教育理論與實踐研究這條路上,我們成立新生命教育研究所來指導全國近200所新生命教育基地校,開設生命教育專設課程。我們組織編寫的《新生命教育》《生命安全與健康》等實驗用書貫穿小學一年級至高中三年級,在全國發行。由我主持的生命教育專設課程研究分別入選深圳市重大成果推廣課題、粵港澳大灣區創新教育專項課題、教育部政策法規司委托課題,并于2021年獲得廣東省基礎教育教學成果獎特等獎、2022年獲得基礎教育國家級教學成果獎一等獎。

教育是一種喚醒。德國教育家斯普朗格說過:“教育的核心是人格心靈的喚醒。教育的最終目的不是傳授已有的東西,而是要把人的創造力量誘導出來,將生命感、價值感喚醒。”教師如何活出生命的意義?這不僅是一個問題,更像是一種喚醒。

[作者系廣東省深圳市寶安中學(集團)校長、特級教師]

《中國教育報》2023年10月13日第9版

工信部備案號:京ICP備05071141號

互聯網新聞信息服務許可證 10120170024

中國教育報刊社主辦 中國教育新聞網版權所有,未經書面授權禁止下載使用

Copyright@2000-2022 m.junhanjc.com All Rights Reserved.