■本研貫通系列談②

本研貫通既是一項直指拔尖創新人才培養的深層次改革,也是一場牽一發而動全身的育人生態系統重構。貫通的人才培養機制如何構建?一體化培養方案如何形成?怎樣突出改革的育人內涵?當前,對于相關高校來說,如何突破瓶頸推動改革探索持續深化,是當務之急。——編者

從20世紀70年代的師資班、80年代的A班,到90年代的理工提高班,再到2008年7月成立孫越崎學院,中國礦業大學面向國家重大需求,緊緊抓住全面提高人才自主培養質量這一中心任務,深化教育教學綜合改革,立足中國大地探索走好拔尖創新人才高質量自主培養之路。

圍繞目標頂層設計先行

2014年,學校緊緊圍繞落實立德樹人根本任務,聚焦優勢學科精準施策,基于孫越崎學院良好的育人基礎,出臺《中國礦業大學孫越崎學院“本—碩—博”“本—碩”連讀實施辦法》,拉開了本研貫通人才培養的序幕。

2017年,對照“到本世紀中葉,建成能源資源特色世界一流大學”的新時代奮斗目標,學校匯聚“雙一流”建設學科群優勢力量,在孫越崎學院設立“理工特色班”,實行本研貫通人才培養新模式試點,將雄厚的學科優勢和科研資源優勢轉化為拔尖創新人才高質量自主培養的優勢。

“十四五”時期,學校做好頂層設計,以學生成長為中心,以本研貫通為路徑,優化培養過程與培養環節,實現跨專業、跨學院、跨部門、跨平臺的資源整合,引導孫越崎學院發揮貫通式培養模式的累積優勢效應,提高學生學習效果和人才培養效率,全面提高人才自主培養質量。

經過長期探索,學校圍繞“價值引領不足、因材施教不充分、創新能力培養不夠、協同育人機制不完善”等問題,強調“學”“優”“用”“創”,提出“品學兼優、學生中心、創新培養、學以致用”的培養理念,并以新理念為統領,系統推進拔尖創新人才自主培養實踐,支撐強國建設、民族復興。

在新理念的指導下,為了達成“培養能夠引領科技創新、行業發展、社會進步的新時代復合型、創新型學術精英和高素質領軍人才”的培養目標,孫越崎學院對本研貫通項目從“目標—內容—運行—保障”4個維度,協同進行了內容與實施體系、機制與責任體系、保障與質保體系等子體系的建設,構建了以網格化的多層次培養結構為核心的高質量育人生態系統,切實提升了人才培養水平、質量和效益,增強了拔尖創新人才成長的持續性和專一性,基本實現本研貫通人才培養“全鏈條”下的“三銜接”:知識結構、課程體系、培養實施路徑和學分要求科學銜接;相關專業或不同專業核心知識、多種能力和綜合素質要求無縫銜接;本研階段選課體系和學分互認機制有效銜接。

內容與實施體系明確

建設一流人才培養模式。為紓解前期本碩博培養實踐中面臨的瓶頸問題,孫越崎學院重點建設了“三融合、四貫通、多元支撐”的一流本科人才培養模式。

首先,統籌推進教育教學通專融合、專業交叉融合、科教融合,將思想政治教育、創新創業教育、實踐教育、國際化教育貫通于學生培養特別是本科培養全過程。

其次,加強專業建設、課程體系和課程內容改革與建設、教學管理改革與建設、教師教學能力建設等多元支撐,實現全員、全過程、全方位育人,充分發揮多元主體的育人功能。在模式落地上,孫越崎學院適配貫通培養,將4個維度細分為18項指標,構建本碩博貫通、多學科相融合的拔尖創新人才培養體系。具體從3個層面進行系統推進:宏觀上,進行學生轉段學院銜接以及“學院—書院”治理體系的設計與重構;中觀上,進行平臺、團隊和開放式體系的重建;微觀上,聚焦培養方案、課程體系的重塑,對本研貫通人才培養提出具體要求和實施措施。

建設本研貫通課程體系。孫越崎學院緊抓人才培養質量核心點,協調各學科帶頭人和專業負責人圍繞人才培養模式和各專業本、研培養方案,將培養標準分解落實,融入模塊化課程,系統設計構建了價值塑造、能力培養、知識傳授“三位一體”下的“4+3+X”本研貫通課程體系。一是以強化思想引領為基準點。建設“思政課程—課程思政—特色通識課程—主題教育活動—課外創新實踐”全鏈條、強融合橫向價值塑造體系。二是以深化“以課為先”為著力點。在四大課程模塊(通識教育課程、專業大類基礎課程、專業課程和拓展課程)、三大拓展方向(本專業深入拓展、挑戰性課程拓展和跨學科交叉融合拓展)以及每個拓展方向所包含的本碩一體化課程組(X)中,建設了20余門“越崎”特色榮譽課程,構筑了夯實數理基礎、強化工程應用、彰顯礦大優勢學科的知識傳授體系,滿足了本研貫通培養重基礎、強交叉的需要。三是以優化科創體系為支撐點。通過項目驅動,建設“探究性—研究性—創新性”科研實踐課程,輔以本科生“雙創”競賽與研究生科創要求,實現由探究引導累積優勢到實踐研究解決問題,再到對接碩博科技創新的階梯式能力遷躍體系。三大體系以價值塑造為綱、以學生成長為本、以能力提升為要,縱向覆蓋本研階段,橫向覆蓋各學科專業,凸顯本研一體化,將學科的資源集聚優勢及時轉化為專業教學優勢、人才培養優勢。

建設學生學業貫通體系。孫越崎學院將本研貫通培養學生的學業生涯劃分學段,實施分學段進階選拔、學業步進式貫通、培養全周期支持。

分學段進階選拔,即堅持“入校選拔+動態進出+綜合評價”,分為本、研兩個學段進行進階式選拔。

學業步進式貫通,即將學生學業劃分為不同學段:本科一、二年級為第一學段,學生系統學習通識基礎課程和專業大類基礎課程,著重數理基礎、科學素養與學科認知,學習寬厚并重,并注重人文素養、家國情懷、全球視野以及數字化思維的習得。本科三、四年級為第二學段,學生學習高階性、創新性、挑戰性專業課程,學習精深并重。四年級時由導師主持制定本博(本—碩—博)貫通培養方案,以此實現“一人一案”的個性化培養。在該學段,學生應完成從探索科技基礎到追蹤學科前沿的學習過程,習得團隊合作意識、創新意識、現代工程意識、批判性思維、跨學科和系統思維,以及復雜工程問題解決等能力,并重視工程倫理和職業道德方面的學習。為研究生階段第三學段,學生在導師指導下完成前后連貫、有效銜接且層次遞進的培養體系。學生應進一步突出創新能力和跨學科共性學術思維的訓練,逐步習得復雜工程問題解決能力、多學科團隊協作能力、動態適應能力、工程領導力、全球勝任力等,并深度開展高階科研項目和科技創新研究,提升知識外延的效度和加深對現實的洞察力。

培養全周期支持,即遵循大學生學業發展路徑,基于不同學習階段特點,開展學業體系化引導,確保學生在每一個學段都能有所積累、有所收獲,順利發展并進入下一學段。

機制與責任體系支撐

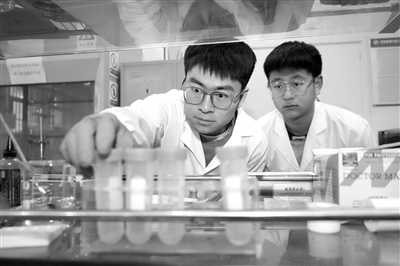

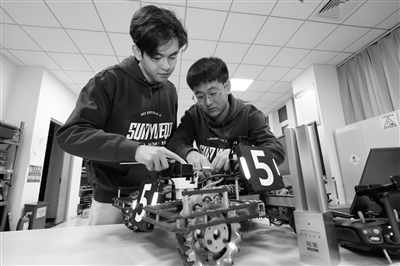

建設“三制”“四維”運行體系。學生的學習積極性是本研貫通的內因,抓住了這個“牛鼻子”,其他外因才起作用。為建立學生內生動力機制,孫越崎學院將書院制、導師制、學分制“三制”融合。一是不斷優化完善現代書院制,打造學院與鴻猷書院、學生社區“黨工委”協同建設模式。二是統籌本研兩學段導師選配,打通導師提前發現和選擇優秀學生的通道,學生本科階段進導師團隊、進課題、進實驗室,實現連續性科研創新能力的提升。三是完全學分制、彈性學制與全過程動態分流機制結合。同時,學院還構建了以塑價值為引領、厚基礎為支撐、重交叉為手段、強創新為驅動的“四維”培育方式,與“三制”縱橫交叉,穩步提升學習效能,實現長程梯度式培養,從而凸顯“浸潤式思政教育+寬厚式基礎教育+融合式專業教育+開放式國際教育+貫通式精英教育”五大培育特色。

建設治理體系與責任體系。學院改變條線式管理體制,按照扁平化思路建設平臺化、項目制、課程(導師)組團隊治理體系和責任體系。同專業(大類)學生以項目制方式運作,與平臺互為支撐,融合聯動。課程(導師)組團隊能夠支持跨學科交叉融合的前瞻性課程開發,實現跨學院師資聯合開課和授課的深度互動與融合。平臺、項目、課程(導師)組最終形成“運行—責任”矩陣式治理體系,三方的責任體系在解決“如何培養人”的問題上聯動運行,讓教師的研究成果、學生多元復合的思維方式充分交融,形成了可持續、健康的教育生態。

保障與質保體系有力

建設“六位一體”人才培養保障機制。一是思想政治引導機制。通過“四課堂、五強化”課程思政與思政課程同向同行,以黨政管理干部、創新導師、班主任、任課教師多主體參與,重點實驗平臺、創新實驗室、學工、教務、黨政多部門聯動為兩翼的協同育人和思想政治引導機制。二是動態調整管理機制。培養過程建立動態吸納機制和篩選分流機制,注重因材施教。三是創新能力提升機制。全面推進本碩博實踐平臺一體化建設,特別注重轉段期間學生科研能力躍遷培養與考查。四是國際合作交流機制。建立“在地國際化+短期國外通識學習+學期國外交換學習”的開放式人才培養平臺,完善經費保障制度,提升學生的跨文化交流和國際視野。五是學生成長激勵機制。設立學生獎勵榮譽體系,強化“內生型增長”。六是開放協同育人機制。實現重點實驗室等科研平臺向學生開放,深化與世界一流大學、行業龍頭企業、重點科研院所合作,加快多學科交叉融合、產學研深度融合、國際國內資源融合、教研學廣泛融合。

建設貫通培養質保體系。學校逐步明晰形成了“持續改進,追求卓越”的質保理念,建立完善“內外循環、協同互饋、多元保障”的質量保障體系。孫越崎學院在此基礎上,建立了“檢查—反饋—跟蹤落實”的教學質量持續改進機制,有力地促進了本研貫通人才培養教育教學的動態調整和持續改進。完善質量標準內容,嚴控教育教學環節,全面落實質量標準,將教學質量標準貫穿學生培養全過程;建立循環質保機制,實時開展教學質量監控,定期開展專項質量評估,及時反饋評估評價結果;協同實現質量文化建設,弘揚礦大質量文化。將質量文化作為改進工作的重要依據,在貫通培養過程中內化為孫越崎學院師生共同的價值追求和自覺行為,也形成了以提高拔尖創新人才高質量自主培養水平為核心的共同追求。

通過本研貫通人才培養模式改革與機制體制創新,孫越崎學院賦予學生更加多元化的發展空間,形成了較為“個性化”的培養政策,提高了人才培養質量。下一步,學院將堅持前瞻性、科學性與可行性,錨定本研貫通建設目標,強化整體設計,精準施策,進一步全面深化拔尖創新人才培養綜合改革,構建以本研貫通培養為核心的高質量育人生態系統,加強對拔尖創新人才培養的“支撐力”,助力書寫“強國建設 教育何為”的礦大答卷。

(作者單位系中國礦業大學孫越崎學院)

《中國教育報》2023年12月11日第5版

工信部備案號:京ICP備05071141號

互聯網新聞信息服務許可證 10120170024

中國教育報刊社主辦 中國教育新聞網版權所有,未經書面授權禁止下載使用

Copyright@2000-2022 m.junhanjc.com All Rights Reserved.