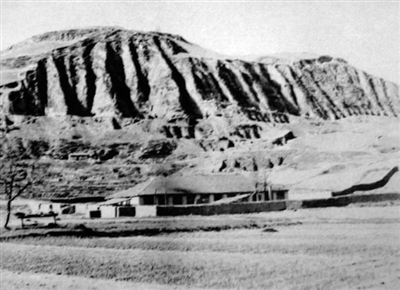

自然科學院遠景。資料圖片

“傳承延安根,鑄牢軍工魂,爭做領軍人!”這是很多新生對于北京理工大學的第一印象。關于這句鏗鏘之語的故事,要從1939年說起。

1939年初,抗日戰爭處于相持階段。為打破封鎖,提升邊區自我發展能力,解決“大生產”運動中遇到的科技問題,1939年5月,黨中央創辦延安自然科學研究院。1940年9月,黨中央將延安自然科學研究院更名為自然科學院(北京理工大學前身),成為黨的歷史上第一個開展自然科學教學與研究的專門機構。這是黨創辦的第一所理工科大學,開啟了黨領導和創辦新型理工科高等教育的先河。

這所誕生于民族存亡之際的學府,從抗戰烽火中艱難起步,賡續“延安根、軍工魂、領軍人”的紅色基因,成長為今日科技報國的巍巍砥柱。

篳路藍縷開先河

黃土高原之上,烽火連天。

當時,中央主管經濟工作的李富春同志,深感提升生產力迫切需要一批專門的科技力量。1939年,在中共中央書記處的批準與支持下,延安自然科學研究院開始籌建,由李富春兼任院長,留德歸國的科學家陳康白任副院長和籌建小組組長。1939年12月下旬,黨中央召開了陜甘寧邊區第一次科技盛會——自然科學討論會,對邊區經濟建設和抗戰生產問題進行了深入討論,共同建議黨中央在邊區創辦高等學校,解決科技人才匱乏的當務之急,建議把延安自然科學研究院改為自然科學院,培養邊區自己的科技人才。

1940年3月,中共中央書記處同意延安自然科學研究院更名為自然科學院。自此,一所正規的自然科學大學誕生,開始為抗戰、為陜甘寧邊區培養急需的“革命通人、業務專家”。

無限山河熱血中

窯洞,對于北京理工大學的師生來說并不陌生。今年暑期,一堂由學校黨委書記張軍院士講授的專題黨課在“紅色源點”——延安舉行。

“紅色源點”,在延安城南杜甫川,這是愛國詩人杜甫曾經駐停過的地方。1940年5月左右,在杜甫川,自然科學院的校園已經初具規模,建成窯洞50多個、平房30多間,修建了食堂、開水房,還打了水井,學校的基本生活設施已經齊備。

在這樣的條件下,自然科學院師生用科學技術有力地解決了戰爭和生產中的一系列問題。

當時,自然科學院不僅組織大學部全體新生溯延河而上,參觀邊區造紙廠、棉紡廠、機械廠、軍工廠、火柴廠等所在工業區,還建立校辦工廠,將教學和生產結合起來。

自然科學院第三任院長陳康白帶領專家結合地質調查改進制鹽技術,把邊區鹽產量提高五到六倍,不僅解決了軍民食鹽問題,還使之成為邊區一項支柱產業和財政來源。

生物系主任樂天宇帶領師生野外考察發現南泥灣,經科學論證認為適合屯兵農墾并向中央提出建議,為開發陜北“好江南”奠定基礎。

自然科學院華壽俊、王士珍夫婦幾經試驗,利用邊區常見的馬蘭草造出了紙張,滿足報刊印刷要求。此后,學校師生又成功研制出鈔票用紙,徹底解決了邊區印鈔用紙難題,為打贏“金融戰”作出了貢獻。

在學校的實習工廠中,自然科學院師生研制出了灰生鐵,改善了手榴彈的生產工藝,提高了破片殺傷力,大幅度提高其威力。

…………

開展科學研究的同時,自然科學院在抗戰中共培養了近500名科技干部。學生們陸續在邊區參加革命工作,或直接奔赴抗戰前線,還有些學生被派往蘇聯深造,大都成為“又紅又專”的革命通才。

矢志軍工強復興

在自然科學院的歷史中,有許多“第一”。

自然科學院化學系(后改為化工系)主任李蘇與化學系師生在延安某地的煉焦爐中制備了純凈的三硝基甲苯,這就是被人們所熟知的名為“TNT”的黃色炸藥。“TNT”炸藥是一種極為重要的軍用炸藥,自然科學院是在各抗日根據地中第一個成功研制出這種黃色炸藥的,該做法得到上級充分肯定,對黨領導的抗戰事業作出重要貢獻。

1946年,自然科學院在戰火硝煙中輾轉華北辦學,并于1948年與北方大學工學院合并為華北大學工學院。1949年,學校從河北遷入北平。1952年學校更名為北京工業學院,受命成為新中國第一所國防工業院校。

此后,學校全面實施正規化建設,建設一流軍工專業師資隊伍,建成新中國第一批常規兵器專業和新中國第一批尖端國防專業,培養了新中國第一代紅色國防工程師,開創了“新中國第一”系列科學成就……學校傳承弘揚延安辦學傳統,勇擔“領軍人”歷史使命,開啟了“軍工鑄魂”的發展新階段。1988年,學校更名為北京理工大學。

多年來,學校培育了一代代“干驚天動地事、做隱姓埋名人”的“紅色領軍人”,鍛造了許許多多“第一”的輝煌成就。

從第一枚二級固體高空探測火箭、第一臺大型天象儀、第一套電視發射接收設備等一個又一個“新中國第一”,到精確著陸導航與制導控制技術助力“天問一號”踏上火星、自主研發的全氣候動力電池讓“新能源電動汽車在中國行駛無禁區”;從人民科學家、“中國預警機之父”王小謨,“時代楷模”“中國核潛艇之父”彭士祿,“中國槍王”朵英賢等杰出師生校友,到“長征五號”和“長征七號”兩型火箭“雙料”01號指揮員王光義、嫦娥五號探測器副總指揮張高、“天問一號”“90后”調度鮑碩等新一代北理工人……歲月荏苒,從延安杜甫川的排排窯洞,到今天的現代化校園,代代傳承的紅色基因和家國情懷,鼓舞著北理工學子到祖國需要的地方,攻堅克難,科技報國,把論文寫在祖國大地上。

《中國教育報》2025年08月18日 第04版

工信部備案號:京ICP備05071141號

互聯網新聞信息服務許可證 10120170024

中國教育報刊社主辦 中國教育新聞網版權所有,未經書面授權禁止下載使用

Copyright@2000-2022 m.junhanjc.com All Rights Reserved.