日前,記者從新疆農業職業技術學院(以下簡稱“新疆農職院”)了解到,在就業市場嚴峻的形勢下,該校畢業生就業率依然亮眼,名列新疆高校前茅。談到就業,這所學校上上下下的感受是:不難。

何以不難?

“這得益于學校10年來堅持不懈著力構建‘內涵式’就業體系,從而實現了‘精準、硬核、穩定、長效’的就業目標。”新疆農職院黨委副書記、院長楊貴泉說。

就業和招生“兩脫節”如何破解

“其實,我們學校的就業工作從招生的時候就開始了。”新疆農職院副院長王海波的一句話,讓記者有點兒摸不著頭腦。

招生是招生,就業是就業,為何“混為一談”?

原來,10年前,為破解就業工作中遇到的難題,新疆農職院開始對就業工作進行探索創新。改革的第一招就是從招生工作入手,把就業DNA從一開始就植入招生工作中。

“作為農業職業技術學院,我們所開設的專業基本和‘三農’有關,畢業生就業也基本在‘三農’一線,或者相關企業。”王海波表示,這些特點決定了學校所招的學生要對專業感興趣,甚至有這方面的職業理想,否則,即便學生學成畢業,也不愿意去專業對口的企業就業。

厘清畢業就業和專業招生這一頭一尾的關系,新疆農職院決定在招生上進行改革,避免出現學生畢業后不愿意到所學專業領域就業的現象。

高職院校招生形式多樣,特別是單獨招生,怎么招、怎么改,大有學問。新疆農職院把破解的目光投向了各分院的專業教研室。

“專業教研室天天接觸專業,研究專業,最懂專業的特點。”王海波說,“什么樣的學生適合學這個專業,各專業教研室的人員最清楚,也最有發言權。”

于是,學校把招生計劃的制定權“下沉”到分院的專業教研室。一些分院的專業教研室很快就根據實際情況對招生計劃進行了調整。

在學校現代農業裝備應用技術專業,學生畢業后,要么到生產一線,要么去涉農業機械的企業,工作環境相對比較艱苦。要是學生沒有這方面的興趣或者職業理想,畢業后,可能就業就比較困難。改革后,該專業教研室把自主招生比重擴大,目的是招到對專業更有興趣的學生。

在自主招生中,學校和企業共同組成面試團隊,對學生進行職業傾向測評,面對面交流“對未來的設想,了解職業愿望”。新疆農職院農業工程分院機電工程教研室主任田多林表示,把對這個專業感興趣的學生招進學校,事實上也就為學生畢業時順利就業奠定了基礎。

在新疆農職院,一個專業招多少學生,也是由分院的專業教研室決定的。招多招少是在對行業和企業進行調研的基礎上,研判未來的崗位數量和需求情況,最后進行綜合判斷確定。“通過對多年積累的數據進行科學分析,從而決定專業當年招多少學生。”田多林說,“這樣做,就是為了確保畢業生就業的時候,有充足的崗位和企業可供選擇。”

招生和就業工作的融合,幫助學校出現了招生就業兩旺的局面。新疆農職院招生就業辦負責人喬曉麗介紹,2023年學校招生計劃完成率為100%,其中內地計劃完成率自2008年后首次實現100%。招收各類新生5242人,生源質量顯著提升。2023年學校就業工作成效顯著,畢業生去向落實率居自治區高校前列。

就業和教學“兩張皮”怎樣融合

“按照過去的工作模式,就業和教學是兩撥人在做,教學的只管教學,就業的只管就業,導致了就業和教學‘兩張皮’現象。”楊貴泉說,“透過現象看本質,通過就業看教學,就業和教學有著不可分割的關系。”

改革后,新疆農職院的就業工作從負責學生工作的部門,轉移到了各分院的專業教研室,并由分管教學的副院長主管。由此,從管理上看,教學和就業整合到了一起。

新疆農職院農業工程分院副院長武曉蓓說:“在這種管理機制下,各專業開設哪些課程,學生需要掌握哪些技能,都要相關負責人做到心中有數。”

如今,對準崗位設課程,學校每年都組織專業課教師深入企業,了解企業最新需求和崗位規格,不斷調整教學計劃,提高學生畢業后直接上崗的能力。“這樣培養出來的畢業生最受企業歡迎。”武曉蓓說。

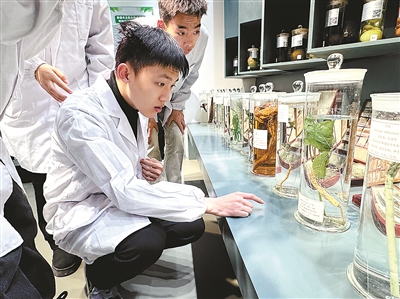

在教學過程中,各專業采取一名企業教師加一名校內教師穿插授課的方式,讓企業的最新工藝、生產的最新方法和最新技術能第一時間進入課堂。教授采棉機課程時,學校與新疆缽施然智能農機公司合作。企業不僅提供導師,還帶來了先進的農機具。

“教學與就業融合在一起,倒逼我們走出去,緊盯行業、產業、企業的發展變化,把最新的技術和工藝融到教學中。”新疆農職院動物科技分院院長柳旭偉說,這種模式下,教師大力推進教學計劃、教學模式與企業生產實際的“零距離”,有效助力學生技能成長。

因此,當樓房養豬模式在新疆剛一出現時,柳旭偉馬上實地調研,不到半年時間,這一新模式和新技術就被他引入到了畜牧養殖的課堂教學中。

改革后,教師發現,拿著書本教的教學模式行不通了,學生的就業教育、就業指導等都成了自己的教學任務。如今,一有時間,各專業課的教師就一頭扎進企業,調查研究,把企業里最新的技術學回來、引入課堂,實現教學和就業的融合。

此外,學校還采用第三方評價的方式,追蹤了解學生畢業后2—3年就業情況,并結合學校每年自己調研的成果,與行業、企業的專家一起討論修改審定新的人才培養方案,提高人才培養和人才需求的契合度。

“學生一只腳踏進學校,另一只腳就必須踏進企業。”楊貴泉說。

就業和雙創“兩條路”如何打通

在新疆農職院,有一個沒有學生的教學分院——創新創業學院。雖然沒有學生,但這個學院卻服務著全體學生。

過去,在新疆農職院,“雙創”教育和就業聯系得不緊密,各干各的,走的是“兩條路”。改革后,新疆農職院構建起了就業和“雙創”緊密的聯動關系。“創新思維每個學生都要有,這在我們學校是上上下下的共識。”楊貴泉說,“創新創業教育必須融入人才培養過程中,剝離出來沒有意義。”

學生一跨進校門,首先要上的就是由創新創業學院開設的“職業發展與就業創業指導”課,“這門課要幫助學生對自己的職業生涯做一個全面了解和規劃,對提升哪些能力、三年后達到什么水平等做到心中有數。”新疆農職院創新創業學院負責人秦培鵬介紹,隨后學生還要“進階”,通過“創新創業教育”課培養創新思維,樹立創新意識,掌握創新方法,增強創新能力。

如今,新疆農職院構建了由“雙創”教育必選課、公共課、選修課構成的完整課程體系,并將就業融到創新創業教育當中,讓創新創業思維成為學生的一種學習生活習慣。

2018屆畢業生趙文博,是園藝專業學生。“雙創”課程點燃了他創新創業的熱情。在校期間,他的創業項目得到學校支持,并在學校的“雙創”基地孵化成功。2017年,他把鄉里村民組織起來,成立了“伽師縣英買里鄉紅鉆農產品農民專業合作社”。如今,該合作社每年生產、銷售西梅1500多噸,收入2000多萬元,帶動當地500多個農民就業,200多戶村民致富。

新疆農職院還把孵化功能進一步下移,打造微孵化中心,每個教師都要指導學生的“雙創”項目,學生也要通過專業實訓參與項目,學習創新方法和創業知識。新疆農職院“綠色產品中心”劉旭新博士團隊,就帶領了一個提升大蒜中氨基酸含量“優蒜有你”的研究項目團隊,10名學生通過項目學習專業知識,畢業后全部在企業就地就業。

“我們還建立起了國家—自治區—州級—院級—專業級5級競賽體系,讓每一個學生都能至少參與一個項目、參加一次競賽、經歷一次創新、體驗一次創業,磨煉創新思維意識,提高實踐能力。”楊貴泉說。

在“雙創”教育過程中,從學生選題、學校培育、競賽歷練到對接企業、成果轉化,“五步法”形成閉環。楊貴泉表示,學生學會了工作方法,創新思維方式和解決實際問題的能力得到了培養,這樣的畢業生在就業市場上很有競爭力。

“雙創”教育讓曾經一度迷茫的大三學生閆建鋒找到了方向。“上職業規劃課程的時候,在老師指導下,我開始了解自己,關注自己的興趣和愛好。”閆建鋒對機械和設計感興趣,于是下定決心成為一名工程師。大二時,他有了創業的想法,并與老師和同學一起成功研發出了“智慧絕頂設備”——一種精準智能棉花打頂機器。

“雙創”教育給學生帶來了可喜變化,也為學校就業工作作出了巨大貢獻。秦培鵬說,如今,學校學生創業率平均達到6.7%,遠高于全國高校創業率平均3.0%的水平,學校每年孵化1300個左右的“雙創”項目。“專業課與創新創業教育融合,兩條路合在一起走,激發學生對專業課的學習興趣,每個學生的創新思維和綜合素質提升對就業的助力是全方位的。”

將就業“融”在學校所有工作中

長期以來,在高職院校這個龐大的運行系統中,一直遵循條塊分割和垂直管理原則,也就是相關部門各管一塊,招生管招生,就業管就業,教學管教學,即便有交叉或者融合,但由于沒有建立起有效機制,全員抓就業往往僅停留在幫畢業生找崗位這個層面上。

新疆農職院認為,破解這一問題的關鍵舉措,就是建立起一套“內涵式”就業體系。因此,在改革中,新疆農職院并沒有僅僅局限于對就業工作體系進行改革,而是從涉及辦學“內涵”的方方面面出發,對招生、教學、管理、育人、“雙創”、就業等體系進行一體化系統性重構。這之中,就業是“牛鼻子”,一切圍著就業“轉”。

采訪中,說起“內涵式”就業體系,記者在新疆農職院聽到最多的詞是前置、下沉、融合、貫穿、貫通、無縫銜接等,用一個字來形容,就是——融。通過建立新的運行機制,將就業工作“融”在全校所有工作之中。

“我們深入研究和探索發現,當就業工作和‘三大規律’融合在一起的時候,就業才順暢穩定,受就業市場變動影響較小。”楊貴泉說,“一是學生成長成才規律,二是職業教育規律,三是生產活動和經營活動規律。就業工作一旦與這三個規律結合起來,融在一起,那么,就具有真正意義上的‘內涵’了。”

高職院校學生的成長成才規律是什么?答案是人人出彩。為了“人人出彩”,需要多樣化、個性化培養人才。為此,學校各專業教研室與企業一起從教學入手進行改革,針對性制定人才培養方案。

構建“內涵式”就業體系,還得遵循職業教育規律。楊貴泉說,各分院的專業教研室身處產教融合、校企合作最前沿,他們對行業、企業的發展現狀以及崗位需求最為了解。從職業教育規律來說,分院的專業教研室作為產教融合、校企合作具體負責部門,由其負責就業工作再合適不過。無論是與企業對接,還是找崗位,專業教研室和專業課教師都是“行家里手”。

“內涵式”就業體系構建,需要遵循的第三個規律就是生產活動和經營活動規律。“專業所涉及的生產活動和經營活動是有規律的,我們在人才培養中,也要嚴格遵循這樣的規律。”楊貴泉說,“要打破傳統的‘課堂上養牛,教室里種田’的模式,把教學活動、實習實訓融入到生產活動和經營活動規律中。”

通俗地說,就是養牛就按照養牛的規律來教,涉農涉牧的專業,就按照動植物生長規律來教。在新疆農職院,一些專業的學期是從4月份開始的,到10月份結束,因為4月才開始播種,10月份莊稼成熟才開始收獲。改革后,這些專業的教學打破了六學期制,課時也打破2小時制。

在這里,就業工作就像鹽溶入水一樣融到人才培養全過程以及學校工作方方面面、各個環節。改革后,新疆農職院建立起了一套績效考核機制,將就業工作納入每個領導干部和教職員工的績效考核之中,真正讓就業工作變成了全校每個人的工作內容和任務,形成了全員關心就業、全員為就業服務、全員抓就業的良性局面。

“我們扎根新疆大地辦職業教育,學生從基層來到基層去,70%的學生去了基層一線就業,80%的學生回到了家鄉,建設家鄉。”新疆農職院黨委書記葛亮說。

《中國教育報》2024年01月09日第4版

工信部備案號:京ICP備05071141號

互聯網新聞信息服務許可證 10120170024

中國教育報刊社主辦 中國教育新聞網版權所有,未經書面授權禁止下載使用

Copyright@2000-2022 m.junhanjc.com All Rights Reserved.