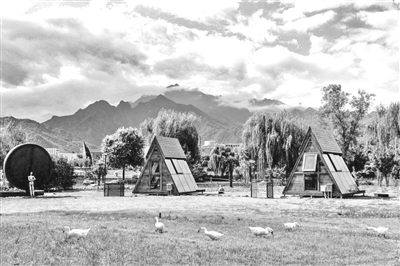

西北工業大學長安校區的鋼琴小屋。 資料圖片

■本期主題:美在校園

美是純潔道德、豐富精神的重要源泉。無論是草坪上師生共創的裝置藝術作品,還是廣播里播放的經典音樂旋律,無論是圖書館里書香盈袖的文雅氛圍,還是運動場上奔跑跳躍的熱烈場景,都春風化雨般感染和滋養著人們美好的情感。美育不再只是課程表上的音樂、美術課程,而是校園中怡情潤心的審美意境,時時處處浸潤著師生們的心靈。

近年來,在黨和國家高度重視與大力倡導下,很多地區已形成一種以美育浸潤為導向的教育新生態,校園文化藝術氛圍和師生精神面貌發生了根本性的改觀,尤其體現在打造昂揚向上、文明高雅、充滿活力的校園文化和建設時時、處處、人人的美育育人環境方面。

校園之美,美在人文景觀與自然風光融合的文化氛圍

林木扶疏、碧草如茵,鳥語花香、光影流動,如此校園自然風光與具有年代感或設計感的建筑、具有美感的公共藝術以及置身其間的師生活動等人文景觀有機融合,使學習生活于此的師生的視聽等感官被美充分喚醒,自然而然會與世界建立起充滿美好情感的精神關聯。所以,美在校園,就是要使校園成為融合人文景觀與自然風光的美育大課堂,一磚一瓦、一草一木、一人一事,都會潛移默化地激發師生發現美、感受美和創造美。如西北工業大學長安校區校園建有12間鋼琴小屋(見上圖),師生線上預約使用年均近2萬人次。在校園湖邊彈琴不僅使師生愉悅身心,小屋與湖光山色同時也成為校園最美的亮麗風景線。北京師范大學亞太實驗學校校園內,有師生共創的裝置燈箱,造型各異,每個燈箱的四面是美術組和生物組的教師帶領學生描繪的校園植物作品,并且還附有植物介紹,學生在路過時不僅欣賞了美術作品,也了解到了自然知識。

校園之美,美在學生滿懷理想快樂成長的蓬勃朝氣

校園最美的風景一定是人。校園之美,體現在獲得美育浸潤的師生們所展現出的精神氣質上。在校園中自覺不自覺地時時處處感知到美的學生,會更熱愛生活、更富有生命熱情和創造活力,更喜歡登上舞臺、走進展廳、拿起畫筆、放開歌喉,也更愿意走進教室和圖書室,跑向運動場。在充滿美的校園里,他們不僅獲得知識,還學會合作、學會成長,學會成為一個情感豐富、人格健全、精神明亮的人。在這個成長過程中,他們充滿陽光的笑臉、充滿求知欲的明眸、充滿青春活力的身影,無疑是最美好的、最具感染力的校園之美。

校園之美,需要教育管理者統籌建構大美育體系

以美育浸潤校園,要使校園從學習生活的功能場所轉變為全方位、全過程、全員性激發學生感知力、審美力、想象力與創造力的美育場域。這不僅是一個環境美化問題,更是一場關乎教育強國建設的教育理念變革。新時代呼喚的不僅是知識與技能的傳承者,更是美好生活的創造者、中國式現代化的建設者,缺乏審美與人文素養的人難以成為這樣的創造者和建設者。無論是教師的教書育人,行政后勤人員的管理育人、服務育人,還是建筑規劃的環境育人,抑或是高雅藝術和傳統非遺進校園的文化育人,本質上都是一所學校辦學理念和一個地區教育水平的根本體現。從這個意義上講,校園之美是教育理念更新后煥發出的生機活力,是一所學校的辦學風格和一個地區的教育質量的直觀體現。這就需要教育管理者統籌資源,建構起融合自然萬物之美、藝術人文之美、非遺生活之美等,浸潤在校園學習生活全部場域之中的整體性大美育體系。唯有如此,才能使校園成為立德樹人和以美育人、以文化人的美的空間,成為全場域全過程育人系統的生動載體,以及聯通博物館、美術館、劇院、社區乃至整個城市的美育樞紐,讓人時時處處都能發現美、感受美。

校園之美,需要每一位教師成為美的傳播者與引領者

校園之美,不僅在于綠樹紅墻、書聲瑯瑯,更在于德智體美勞五育融合施教的教育新氣象,所以特別需要教師在學科教學過程中樹立學科美育意識,打破五育之間和學科之間的壁壘。如在德育方面,從教師關愛學生言傳身教的奉獻風范之美,到學生尊敬師長團結同學的文明禮儀之美,其中不乏美的感動與愛的傳遞,而美育和德育都能使人明辨善惡美丑、涵養崇高的精神境界,二者自然有內在的會通;智育是對知識的探索,但無論是數理化推演中的茅塞頓開,還是文史哲思辨中的豁然開朗,都需要審美的啟迪,需要科學之美、邏輯之美、語言之美、真理之美等美感的體驗,這種感性與理性有機融合的智育最能激發學生的好奇心和求知欲,所以要挖掘語文、歷史、地理、生物、數學等各學科中所蘊含的美育元素,如語文課上品味詩詞韻律與意境之美,生物課上探索自然生態豐富多彩生生不息之美,數學課上發現幾何圖形與邏輯推理的真理之美,等等,使美育與所有學科有機融合,以美啟智,融美于學。美育與體育和勞動教育更是密不可分,運動場上的奔跑跳躍,是充滿速度、技巧與節奏的青春健康之美,是磨煉意志、培養協作精神的高尚品德之美;教室值日、手工制作和校園種植等,是揮灑汗水的勞動奉獻之美,是熱愛集體、熱愛生活的責任擔當之美。由此可見,每位教師都要成為美的發現者、傳播者和引領者,在專業教學中自覺融入美育元素,用美的眼光審視教學內容,用美的方式組織教學活動,用美的語言啟發學生思考。

在學科融合和資源整合的大美育中,非常有必要創建多學科教師和學生共同參與的項目式、共創式“美育工作坊”。如組織設計制作校園休閑座椅,就涉及藝術設計專業的造型和色彩知識、數學專業的結構原理和承重計算、物理專業的材料特性,以及社會學的用戶需求調查、經濟學的成本核算等等,而這同時又是很好的勞動教育形式。通過這樣的機制創新,能夠真正營造時時有美育、處處見美育、人人參與美育的良好氛圍,讓美育如春風化雨般浸潤學生、教師和校園。

校園之美,需要智慧賦能促進美育的創新發展

美在校園,還體現在智慧校園建設為美育插上科技的翅膀、豐富和拓展師生的想象力和創造力上。比如XR技術讓師生身臨其境地欣賞全世界的藝術珍品,AI技術輔助師生進行個性化音樂創作,3D打印技術使師生的創意設計變為現實;數字美育資源平臺的建設,讓偏遠地區的孩子也能享受到優質的美育資源,促進實現美育的公平普惠。美育與科技的深度融合有助于培養學生的創新思維和創造能力。當學生運用編程思維設計數字藝術作品時,邏輯思維與審美思維得到了完美結合;當學生通過人工智能輔助文學創作時,技術理性與人文情懷達到了和諧共生。這種跨界融合的美育實踐,不僅提升了學生的審美素養,更激發了他們的創新潛能,成為既具有深厚人文底蘊又掌握前沿科技的復合型創新人才。

我們欣喜地看到,越來越多的學校在實施美育浸潤行動中已初步建成了兼具文化藝術氛圍與精神氣質之美的校園。置身其間,目之所及,耳之所聽,心之所感,皆有美的形態、美的聲音、美的嘉言懿行、美的精神氣質。如此充滿美感的校園,才是潤心怡情的最美校園,才能為立德樹人提供深沉而持久的場域力量,使學習生活于此間的莘莘學子,獲得一雙善于發現美的眼睛、一顆熱愛美的心靈、一雙創造美的雙手,懂得欣賞自然之美,善于鑒賞藝術之美,能夠創造生活之美。

(作者系中央美術學院美育研究院院長、中國文聯特約研究員)

《中國教育報》2025年09月09日 第09版

工信部備案號:京ICP備05071141號

互聯網新聞信息服務許可證 10120170024

中國教育報刊社主辦 中國教育新聞網版權所有,未經書面授權禁止下載使用

Copyright@2000-2022 m.junhanjc.com All Rights Reserved.