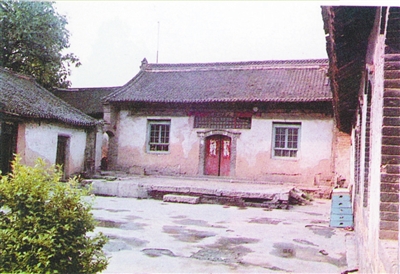

1939年,河南大學遷往潭頭(今欒川縣潭頭鎮)辦學。圖為潭頭校總部舊址。學校供圖

7月的伏牛山層巒疊翠,河南省嵩縣城關鎮財神廟斑駁的院墻前,河南大學“薪火征途實踐隊”隊長馬世新與隊員們一同莊嚴宣誓:“我志愿加入中國共產黨……”

百年皂角樹的濃蔭,掩映著青瓦飛檐的廟宇,這里是河南大學抗戰時期在嵩縣辦學舊址所在地。隊員們的鏗鏘誓言穿透時空,與抗戰時期師生“讀書就是戰斗”的吶喊共振。

守教育報國初心

河南大學創立于1912年,始名河南留學歐美預備學校。建校伊始,首任校長林伯襄就將“以教育致國家于富強,以科學開發民智”作為辦學宗旨,堅守教育報國初心,始終與國家同呼吸、與民族共命運。

1931年,日本帝國主義發動九一八事變。在民族危亡之際,河大成立抗日救國會等團體,印發進步書刊,宣傳抗戰救亡思想。在一二·九愛國運動浪潮中,師生強烈要求政府抗戰,在滴水成冰的冬日臥軌斗爭四天四夜。七七事變后,河大學生馬可等組成“大眾劇團”“怒吼歌詠隊”,積極宣傳抗戰救亡主張。中共河南省委以河大教授嵇文甫、范文瀾的名義,創辦河大抗敵工作訓練班,組織青年學生開展抗戰救亡運動。

隨著戰事吃緊,學校被迫離開開封,輾轉至信陽雞公山、南陽鎮平,1939年5月到達洛陽嵩縣。醫學院落腳嵩縣縣城,文、理、農及校本部遷往潭頭鎮。在艱苦的環境中,河大堅持為國育才、維護文化,遵循“安危勿忘”“讀書不忘救國”信條,教育學生“尚誠樸、勤學問、重團結、養正氣”,成為抗戰救國的優秀人才。“那些年,艱苦程度難以形容。老師全心教、學生拼命學,用針線縫本子、拿染料當墨水,什么都打不垮一顆向學的心。”1939年考入河大醫學院的張效房回憶道。

作為華北地區唯一堅持敵前辦學的高校,河大師生將課堂當成戰場,把讀書當作戰斗,守護文化命脈,播撒智慧星火。1942年,學校升格為國立河南大學,為抗戰時期的高等教育書寫了悲壯而自豪的一頁。

結校地魚水情緣

抗戰辦學途中,河大師生所到之處,當地父老無不以寬闊的胸懷,給予了無私支持,師生則飲水思源,積極回報民眾。

在鎮平,看到當地群眾用河水作生活用水,師生們幫他們取地下水,還用帶來的發電機解決照明問題;在嵩縣,師生們開辦醫院和護理學校,終日為求診者治療,還培養了大批產科人才;在潭頭,師生們與鄉親們共飲一缸水,同吃一鍋飯。農學院教棉花種植技術,醫學院教防病治病,文學院教讀書識字,師生與百姓如魚在水。

1944年5月中旬,日寇血洗潭頭,學校教室、實驗室被洗劫一空,圖書典籍付之一炬,死難師生及家屬9人,失蹤20余人,釀成“潭頭慘案”。村民提前把實驗室儀器藏了起來,還把犧牲的河大學生集體安葬。石坷村李永信、李忠貴父子及其后代護墳掃墓,直到現在。

河大師生并未屈服,他們遷往南陽荊紫關,并于1945年3月繼續向陜西漢中、寶雞等地遷移。行程中,部分教師、眷屬在陜西商南趙川鎮避難10余天,得到鄉民全力幫助。離別之際,教師們贈送了一塊匾額,上刻“維護文化”4個大字,表達對鄉民的致敬。

戰火中結下的校地情緣,不會因歲月的流逝而黯淡。如今,河大充分發揮人才、科技、智力優勢,與潭頭鎮“校地結對幫扶”,助力當地發展。今年,學校與嵩縣簽署戰略合作協議,共繪校地共贏、高質量發展的新畫卷。

譜教育強國新篇

堅持敵前辦學,是河大賡續文化精神、傳達民族意志的壯舉,是另一個戰場的抗戰。

“嵩岳蒼蒼,河水泱泱,中原文化悠且長……”誕生于1940年的《河南大學校歌》傳唱至今,它展現了賡續文脈的不屈意志,唱出了愛國榮校的家國情懷。

銘記辦學歷史,弘揚抗戰精神。2005年,河大啟動“重走抗戰時期辦學路”活動,該活動現已成為全校思政品牌活動;2015年,建成潭頭辦學紀念館;2018年,建成抗戰時期嵩縣辦學紀念館,并在各個辦學舊址豎立紀念碑;2024年,校史劇《啟明》首演成功,講述李大釗、嵇文甫、陳梓北等大先生的故事;今年,“山河弦歌——抗戰中的河南大學”圖片展在3個校區同時進行。

河南大學因創新而生,因圖強而興,在抗戰烽火中自強不息,堅持抗戰堅韌不拔,賡續文化血脈。如今,紅色星火化作漫天星河,紅色基因深深融入河南大學的每一寸肌理,成為永不褪色的底色,照亮百年學府的育人之途。

對歷史最好的致敬,是書寫新的奮斗歷史。新時代新征程,河大人正以“自信、拼搏、開放、創新”的昂揚風貌,錨定“強理振文、新工新醫”辦學新主線,全力推動研究型綜合性國際化一流大學建設,為教育強國建設提供有力支撐。

《中國教育報》2025年09月08日 第04版

工信部備案號:京ICP備05071141號

互聯網新聞信息服務許可證 10120170024

中國教育報刊社主辦 中國教育新聞網版權所有,未經書面授權禁止下載使用

Copyright@2000-2022 m.junhanjc.com All Rights Reserved.